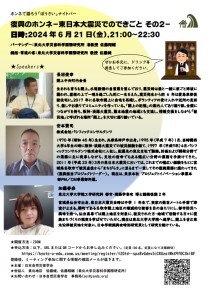

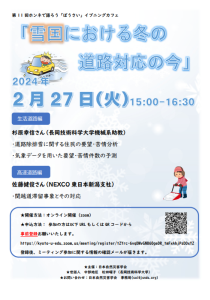

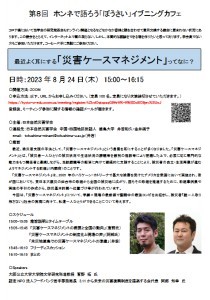

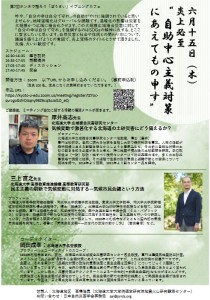

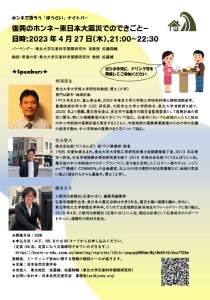

第14回 「ど~する!?厳冬期の避難所」

北海道の太平洋沿岸では超巨大地震と津波の発生が切迫していますが、冬期は最低気温がマイナス10度を下回る日が続き、屋内でも暖房なしでは過ごすことはできません。大規模地震の被害想定では、低体温症要対処者が数万人規模で発生するとされています。避難所の寒さ対策が大きな課題となっています。

厳冬期避難所運営訓練などで実践的な冬季避難所研究を展開されている日本赤十字北海道看護大学の根本先生と、釧路管内白糠町地域防災課長をお招きし、寒冷期の避難所運営をど~できるのか,コーヒー片手にみなさんと一緒に話し合いたいと思います。

- 日時

- 2024年8月19日(月)16:30~17:50

- 開催方法: zoom

- (事前申込制)

- 申し込み先

- https://kyoto-u-edu.zoom.us/meeting/register/tJIof-mqrjgtH9csokkIQRzHhZs-ILEPvhob

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。 - スケジュール

-

- 根本さん講演(30分)

- 菊原さん報告(15分)

- ディスカッション(約30分)

- 話題提供者

-

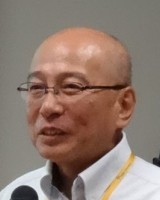

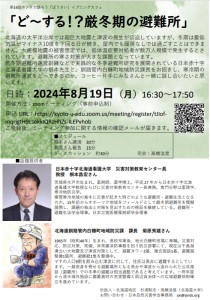

日本赤十字北海道看護大学茨城県水戸市生まれ。薬剤師、薬学博士。平成 27 年から日本赤十字北海道看護大学教授ならびに災害対策教育センター長兼務。専門分野は薬理学、寒冷地防災学。

日本赤十字北海道看護大学茨城県水戸市生まれ。薬剤師、薬学博士。平成 27 年から日本赤十字北海道看護大学教授ならびに災害対策教育センター長兼務。専門分野は薬理学、寒冷地防災学。

災害対策教育センター長

根本昌宏 教授

積雪寒冷地域の真冬に災害が起きた時どのような避難所・避難生活となるのか。15年前からオホーツク地域をフィールドとして厳冬期避難所を模擬展開し、課題の抽出と対策を見出すための検証を継続している。避難所・避難生活学会理事。日本災害医療薬剤師学会理事

-

北海道釧路管内 白糠町地域防災課1965年(昭和40年)生まれ、高校卒業後、地元白糠町役場に奉職。災害対応、防災対策、常備、非常備消防事務を担う防災部署にて、現在は千島海溝沿い大地震及び津波対策として、避難タワー2基、複合施設1基、避難路整備1箇所、避難艇1隻を整備中。

北海道釧路管内 白糠町地域防災課1965年(昭和40年)生まれ、高校卒業後、地元白糠町役場に奉職。災害対応、防災対策、常備、非常備消防事務を担う防災部署にて、現在は千島海溝沿い大地震及び津波対策として、避難タワー2基、複合施設1基、避難路整備1箇所、避難艇1隻を整備中。

菊原秀雄 課長

マチの人口9割を飲み込む津波に対して、住民は高台に避難するとしています。一昼夜身を寄せる避難場所となる高台や津波から逃れられた公共施設(避難所)での冬季の避難は相当過酷であると考えています。一昨年度から浸水域外施設に備蓄資材の充実整備と周辺自治体への広域避難体制確立を進めています。

- 世話人

- 杉浦聡志・高橋浩晃(北海道大学)

- お問い合わせ

- 事務局 sai@jsnds.org